立山・剱岳(2025.7.24~7.26)

室堂~一の越~立山三山~別山乗越~剣山荘(泊)~剱岳~剣山荘~別山乗越~雷鳥荘(泊)~室堂

当初は一泊だけの計画でしたが、二日目、予定していた室堂バスターミナルまで辿り着けず、結局「雷鳥荘」に泊まりました。18年前に歩いたルートをなぞるべく挑みましたが、やはり体力的に無理があったようです。

このあたりの雪渓にはステップが切ってあるので不安はありません。

オンタデは実はキレイな色合いの花です。

帰路、立山博物館に立ち寄りました。学芸員の方がとりわけ熱っぽく語られたのがコレ、剱岳の山頂で発見された錫杖頭です(なんでも最近になってようやく撮影が解禁されたとか)。平安時代に修験僧が奉納したと推察されています。鎖も梯子もない時代の、人智を超えた偉業!

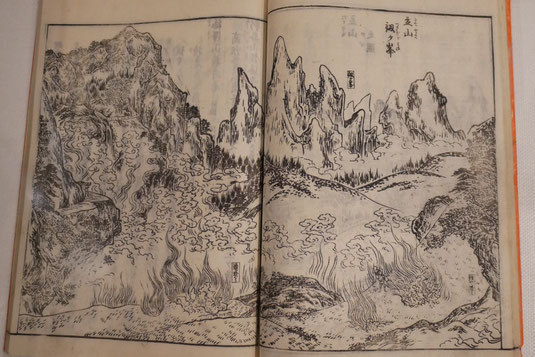

下山後、立山曼荼羅について調べるうちに知り得た興味深い話。元来立山信仰は剱岳を対象としていたが、民衆を危険な剱岳に近付けないため、あえて剱岳を針地獄のように描き、意図的に信仰登山の対象を浄土山、雄山、別山へと誘導した。三山の頂にはそれぞれお堂があるが、お堂で手を合わせるとその先に剱岳が来るよう設計された。―― これを知ると室堂から剱岳の山頂がギリ見えることにもロマンを感じます。

mikitoco.com へのメールはこちらから!